La inteligencia artificial (IA) ha irrumpido en los últimos años como la gran promesa de transformación del mundo laboral. Desde sistemas de selección de personal hasta plataformas que recomiendan ascensos o diseñan estructuras salariales, la tecnología se ofrece como una vía hacia una mayor eficiencia y supuesta objetividad. Sin embargo, la pregunta es incómoda y urgente: ¿estamos ante una herramienta que permitirá reducir la histórica brecha salarial de género o, por el contrario, ante un mecanismo que puede amplificarla?

El dilema es relevante en un mundo que, según el World Economic Forum (WEF), apenas ha cerrado el 68,8% de la brecha global de género en ámbitos como educación, salud, política y economía, con un avance mínimo de 0,3 puntos porcentuales respecto a 2024. En Ecuador, la situación es igual de desafiante: en 2024 la brecha salarial promedio fue de 16,58%, lo que equivale a que las mujeres ganaran en promedio USD 85 menos al mes que los hombres, según cifras del Ministerio de Trabajo. Y lo más alarmante es que esta diferencia se mantiene incluso cuando se controlan factores como nivel educativo o experiencia laboral, lo que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) denomina “brecha no explicada”, producto de sesgos de género invisibles pero persistentes.

María Stefanie Vásquez Peñafiel, catedrática e investigadora de la Business School de la UIDE menciona que las brechas salariales no son un asunto anecdótico ni menor. Según estimaciones del BID y el Banco Mundial, cerrarlas podría incrementar el PIB regional entre 4% y 15%. Es decir, la inequidad no solo golpea a las mujeres, sino que limita el crecimiento económico de toda la sociedad. Sin embargo, pese a los discursos a favor de la igualdad, la realidad se mantiene obstinada: las mujeres siguen cobrando menos, ascendiendo menos y participando menos en los espacios de decisión.

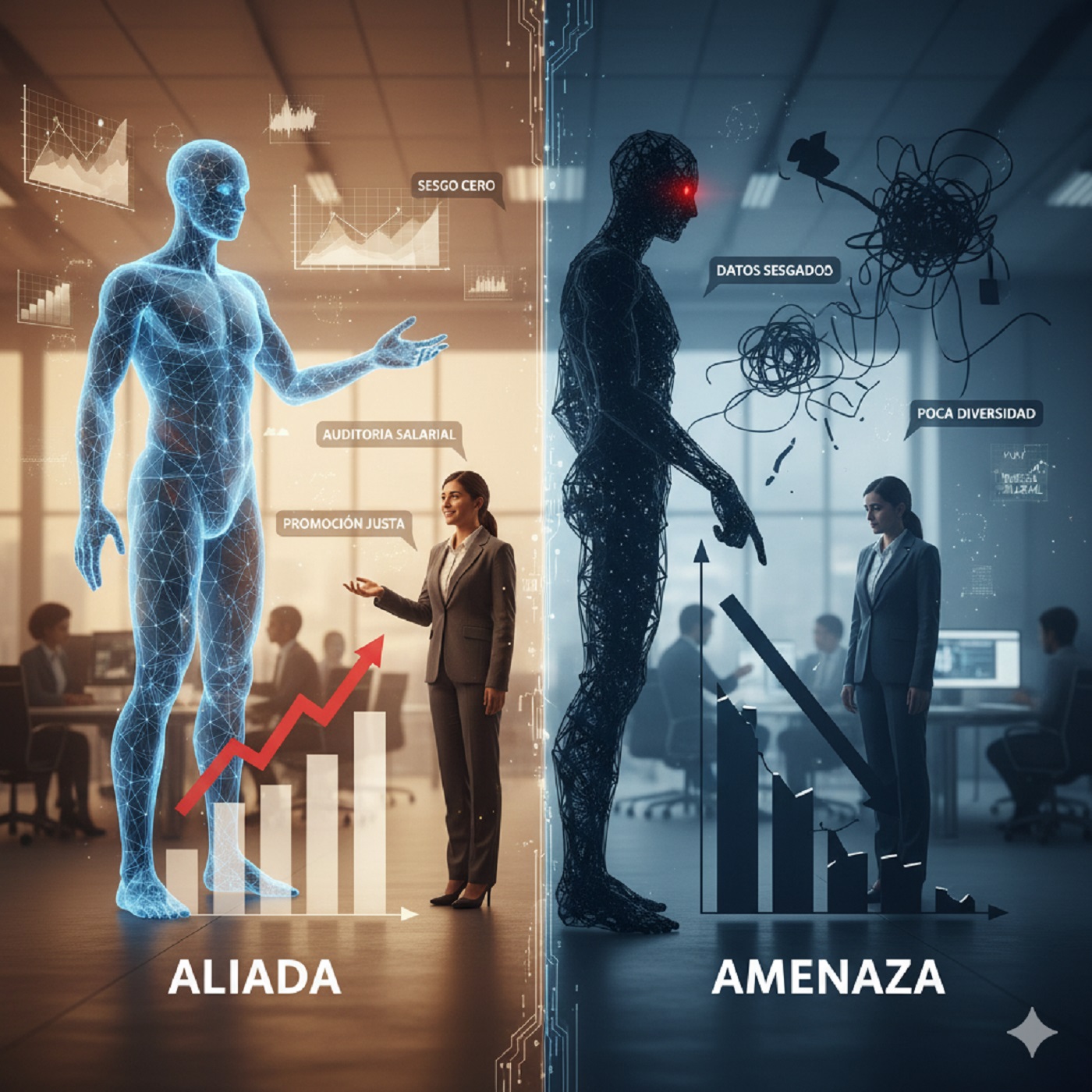

La irrupción de la IA ocurre sobre este terreno desigual. Los algoritmos, entrenados con datos históricos, corren el riesgo de replicar y amplificar esos patrones de discriminación. Un ejemplo clásico es el de los sistemas de reclutamiento automatizados: si un algoritmo se entrena con historiales de contratación de una empresa donde predominan hombres en cargos directivos, tenderá a descartar a mujeres con perfiles similares porque “aprendió” que los hombres fueron seleccionados más veces. Lo mismo ocurre con modelos que predicen salarios: al basarse en datos históricos, pueden perpetuar diferencias que se presentan como “naturales”. Incluso pueden incorporar la llamada penalización por maternidad, es decir, valorar de forma negativa las interrupciones laborales vinculadas a licencias de maternidad o lactancia, interpretándolas como “menor productividad”. Este riesgo no es hipotético: grandes compañías tecnológicas han tenido que retirar sistemas de contratación automatizada tras descubrir que discriminaban sistemáticamente a mujeres.

Para Vásquez, el debate, sin embargo, no puede limitarse a los sesgos en los modelos. La IA también plantea un impacto estructural sobre el mercado laboral: la automatización de ciertas tareas y la desaparición de empleos. Aquí surge una pregunta clave: ¿quiénes realizan mayoritariamente esos trabajos que están en riesgo? Diversos estudios de la OIT y consultoras como McKinsey muestran que las mujeres están sobrerrepresentadas en ocupaciones con alta probabilidad de automatización, como tareas administrativas, de apoyo contable, ventas básicas y roles de asistencia. Por el contrario, los sectores con menor riesgo, como STEM, ingeniería y puestos tecnológicos de liderazgo, están dominados por hombres, y si a esto se le suma la vulnerabilidad del peso del trabajo no remunerado como trabajo doméstico y de cuidados, la IA no solo podría mantener las brechas actuales, sino ampliarlas, desplazando a las mujeres hacia empleos más precarios, temporales o de tiempo parcial relegándolas aún más al ámbito de los cuidados, aumentando la desigualdad económica y social.

No todo es pesimismo. Existen ejemplos de cómo la regulación y la tecnología pueden ir de la mano para impulsar la equidad. La Unión Europea ha aprobado una Directiva de Transparencia Salarial que obligará a las empresas a publicar rangos salariales y prohibir las cláusulas de secreto. En los países de la OCDE, más de la mitad ya exigen reportes obligatorios de brecha salarial. Y en el Reino Unido, en febrero de 2025, el 71% de las ofertas laborales incluían rangos de salario, frente a apenas el 16% en Alemania. En Estados Unidos, varios estados han aprobado leyes que obligan a informar los rangos salariales en las ofertas de empleo. Estas normativas, apoyadas en sistemas digitales y de IA, abren la puerta a un monitoreo en tiempo real de la equidad salarial.

En Ecuador, la discusión sobre transparencia salarial apenas comienza. Los diagnósticos están a la vista y las cifras confirman una brecha que no cierra, pero seguimos sin políticas firmes que obliguen a visibilizarla. En este escenario, la inteligencia artificial puede ser un arma de cambio o un maquillaje tecnológico que perpetúe la injusticia. Y la pregunta es ineludible: sabiendo que la IA no es neutral, ¿tendremos la valentía de ponerla al servicio de la igualdad o permitiremos que se convierta en el rostro moderno de la discriminación?